- PhotoBrussels festival 2023 -

- 26 Janvier au 12 Mars 2023 -

« Notre cinéma intérieur »

Dans son ouvrage, Le cinéma intérieur*, le neurologue Lionel Naccache, nous apprend que notre cerveau ne capte réellement que treize images par seconde de notre monde rétinien. Comme pour un film au cinéma, ce que nous percevons du monde ne serait donc qu’une succession de plans fixes, treize par seconde, que notre cerveau scénographie en imaginant les images manquantes. L’idée qu’il faille ralentir le réel pour le percevoir et l’imaginer pour le définir, interroge la compréhension de ce que nous sommes.

La photographie

Analysons – imaginons : en réduisant notre séquence rétinienne à une seule image, les photographes s’inscrivent malgré tout dans un rythme cérébral d’analyse de treize images seconde. Il est donc probable que le cerveau continue d’imaginer des images manquantes. Il use pour cela de sa « banque de données » liée à sa perception des couleurs, des formes, des matières, des lieux, de tous les détails qui pourraient convoquer des expériences préalables pour construire ce qu’il pense être les images manquantes. Il crée ainsi une temporalité au-delà de l’image perçue. Ce qu’il n’a pas résolu : les incapacités ou les hypothèses sont livrées quand même, créent des événements sensibles. Le vécu étant différent pour chacun, l’agglomération de ces expériences préalables que livre notre cerveau, fait de chaque image, chaque photographie, une expérience singulière. Nous pourrions faire l’hypothèse que la réalité photographique ou picturale, procède d’une intuition de l’artiste liée à cette particularité du fonctionnement cérébral. Que celui ou celle-ci, par anticipation, jouerait à prédéfinir, par suggestion dans son image, la production par le spectateur d’images manquantes particulières. Que comme au cinéma, une œuvre photographique serait la résultante d’un savant montage fait par l’artiste et le spectateur. Un plan fixe encadré par des images invisibles mais participatives. Ainsi l’œuvre agit comme un chef d’orchestre remuant notre cinéma intérieur, quand on la regarde elle fait partie de nous.

Pour PhotoBrussels festival 2023, ELEVEN STEENS a choisi six artistes développant des pratiques photographiques très distinctes.

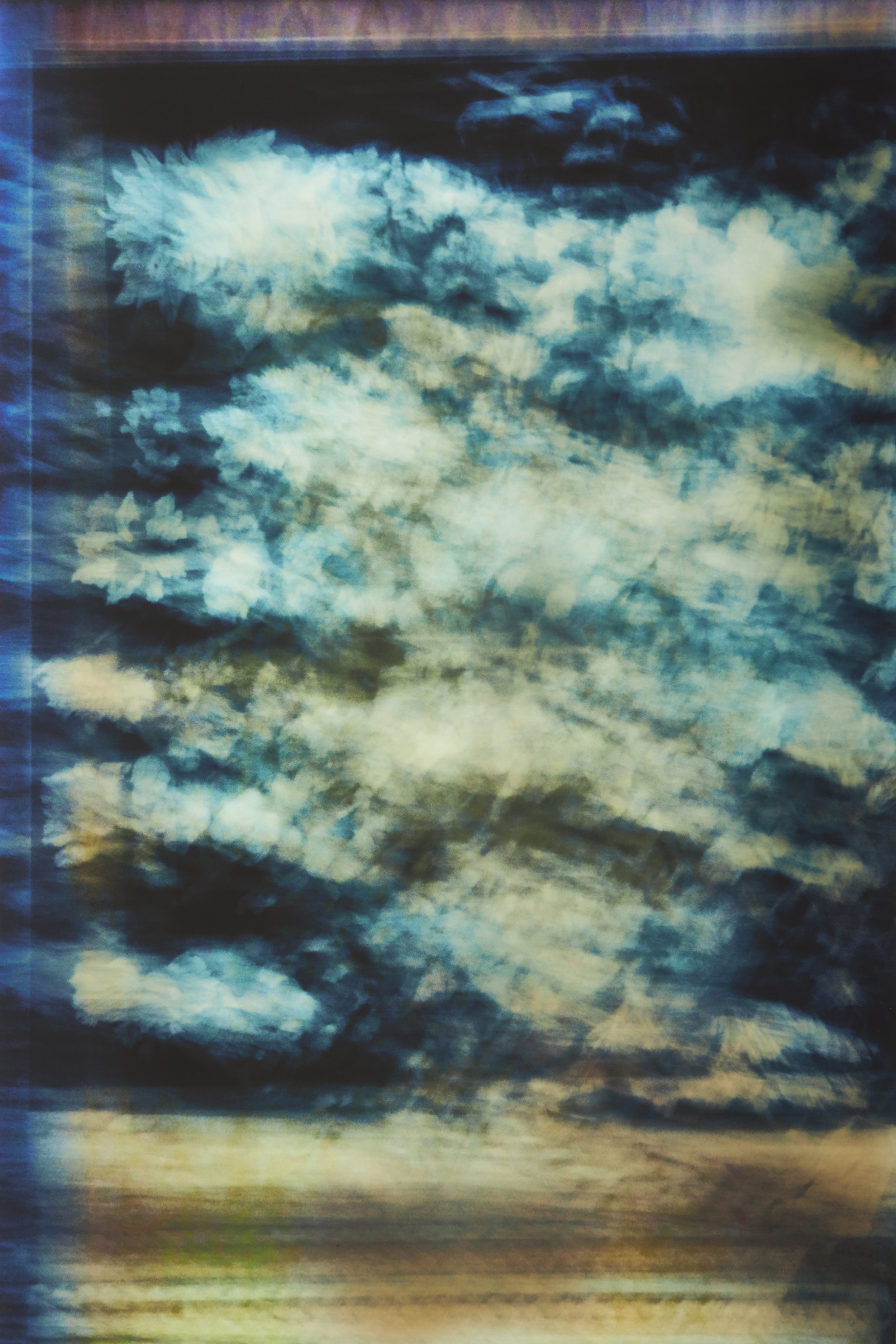

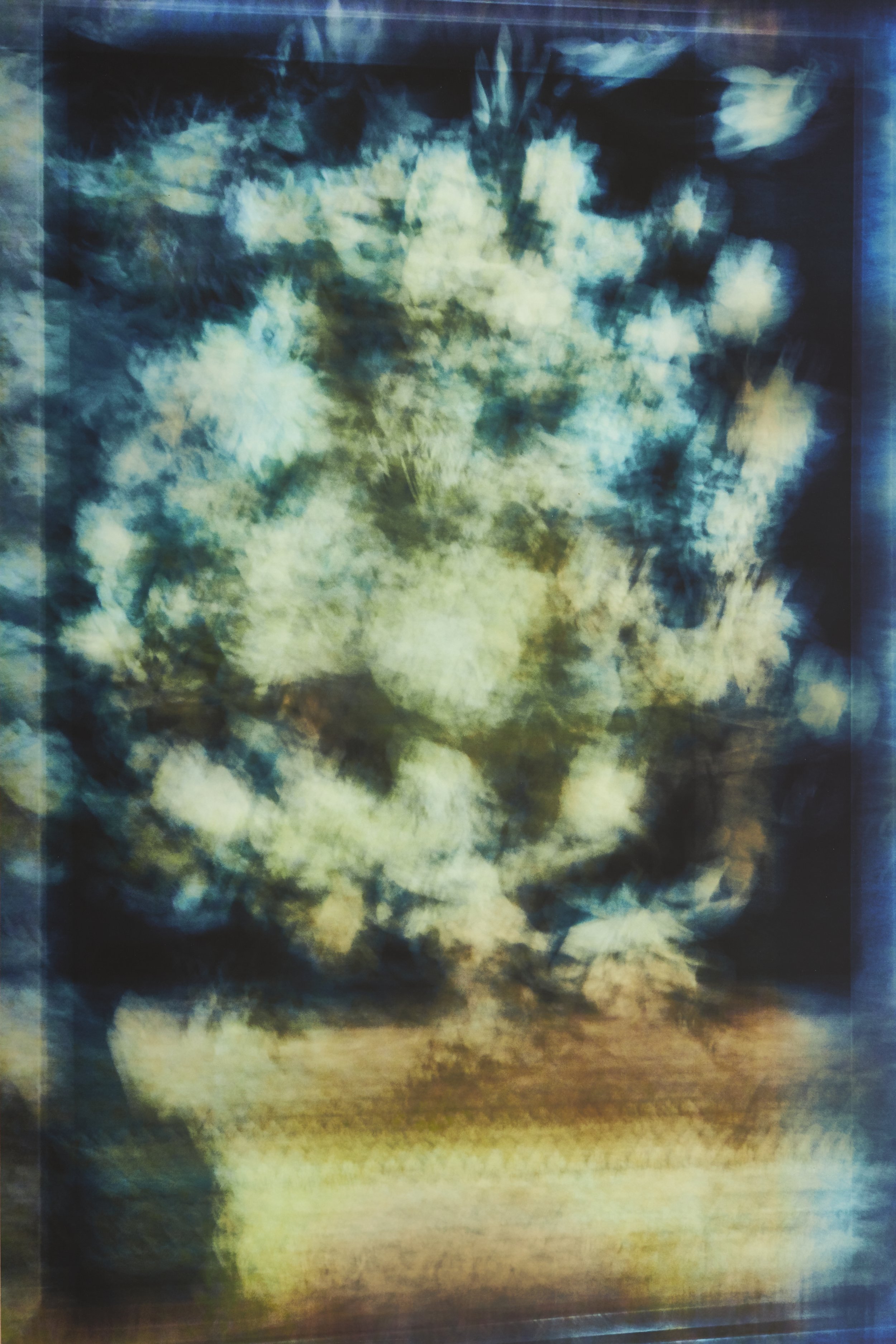

Les photographies de Luc Praet, se structurent par la lumière et surtout la matière. Les images qu’il propose fonctionnent en diptyque ou en triptyque, créent des séquences qui inscrivent une temporalité entre chacune. C’est comme si dans une maîtrise intuitive, parfaite des treize images secondes, il en avait choisi deux, parfois trois pour mieux accompagner la création de leurs images manquantes. L’incroyable matérialité des photographies de Luc Praet invite notre corps à participer à leur contemplation.

Guillaume Lemarchal scrute les paysages américains, de ceux que Susan Sontag aurait pu intégrer à sa liste des paysages archétypaux que tout bon touriste se doit de photographier. Mais Guillaume Lemarchal inscrit dans son objectif la mire d’un fusil, shootant ces paysages magnifiques par le prisme d’une autre réalité américaine, les armes à feu. Ce qu’il en tire ? des images précises comme peut l’être un sniper mais apaisées comme des icônes byzantines dont ses cyanotypes sur cibles en carton reprennent la forme. Pour certains les images manquantes seront politiques, pour d’autres une brise chaude venue d’entre les montagnes. Ce paradoxe tient magnifiquement sur le fil de ses photographies.

Harald Fernagu nous propose une série de portraits de compagnons d’Emmaüs mis en scène dans des uniformes militaires. Pour lui, les images manquantes sont parfois des pièges, elles prennent souvent le raccourcis de stéréotypes interdisant une véritable rencontre avec le modèle photographié. Pour contrer cela Harald Fernagu use de la complicité qu’il a de longue date avec ses camarades d’Emmaüs. La photographie est ici un instantané extrait du temps plus long qu’est leur vie commune. C’est l’humour, l’espièglerie partagée avec les compagnons, qui crée un commun avec le spectateur, une véritable rencontre défiant les clichés de la pauvreté. Nos usages, notre culture interfèrent dans notre cinéma intérieur, c’est autant de raccourcis entre les images vues et celles à construire. En optimisant ainsi notre réactivité nous sommes en capacités de libérer de la place à d’autres analyses, de vivre de plus grandes complexités dans les évènements que nous traversons. Mais cette compétence peut devenir un leurre, celui de l’image de consommation. À trop user de la préfiguration sociétale, culturelle des images manquantes, nous devenons paresseux. D’autres que nous en profitent, nous soufflent la nature des images manquantes, nous vendent un monde à consommer plus qu’à interroger. Les œuvres d’art sont un remède à cette paresse. En usant de tous les outils du corps, du langage, de la perception, elles provoquent, comme un caillou jeté dans l’eau, des ondulations dans la préfiguration de nos images manquantes. Elles imposent à nos raccourcis des détours, des flâneries, une errance. Notre cerveau est ainsi invité à densifier, diversifier la cartographie de nos images intérieures, à en créer de nouvelles. Cet accroissement de nos possibilités d’interactions avec le réel construit notre individuation.

Anaïs Marion est une marcheuse, c’est chaussures aux pieds qu’elle fait l’expérience de ses images. Elle parcourt aujourd’hui le littoral français de La Rochelle à Hendaye comme un itinéraire bis vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ses icônes ne sont pas en bois, elles sont en béton, ce sont les hôtels de l’histoire, blockhaus essaimés sur les plages lors de la Seconde guerre mondiale. L’expérience de la chose historique c’est la victoire de l’image manquante sanctuarisée, inscrite dans les immuables. Anaïs Marion fait méthodiquement, comme le ferait un ethnologue ou un archéologue, l’inventaire de ce qu’est un blockhaus : tantôt un monument, tantôt un point de ralliement pour une baignade entre amis, un musée à ciel ouvert pour graffitis, un marqueur de l’érosion du littoral. En éprouvant physiquement ces blocs en béton armé elle tente d’en éprouver toutes les réalités. Enfin, en archivant méthodiquement les narrations extraites de ces paysages, elle nous offre des temporalités multiples, triviales ou historiques, joyeuses ou commémoratives, dans la douceur performative d’une voix qui raconte, la sienne.

Lucas Leffler plante les expériences physiques de notre corps dans ses images. Il morcelle ses photographies de paysages ou d’architectures en plusieurs panneaux. Chacun d’entre eux est traité plastiquement différemment. Les ocres rouges qu’il utilise, leur matérialité, font penser à autant de plaques d’acier qui auraient rouillé dans des temporalités différentes. Une fois reconstituée, l’image préserve le dessin strict, par plaque, de son morcellement par la matière, créant autant de temporalités subjectives. Cela génère un trouble dans la convocation de nos images manquantes, un désordre dans leur hiérarchie, une œuvre que notre corps semble intuitivement plus à même de comprendre, d’en apprécier la lecture. Notre œil ne voit réellement la couleur que dans un spectre de deux degrés depuis le centre de notre rétine. Au-delà de ces deux degrés, le monde est gris. Là encore l’incroyable machinerie cérébrale de la chose manquante s’active, et notre cerveau recompose, use des va-et-vient de notre regard sur le monde pour rafistoler notre palette chromatique.

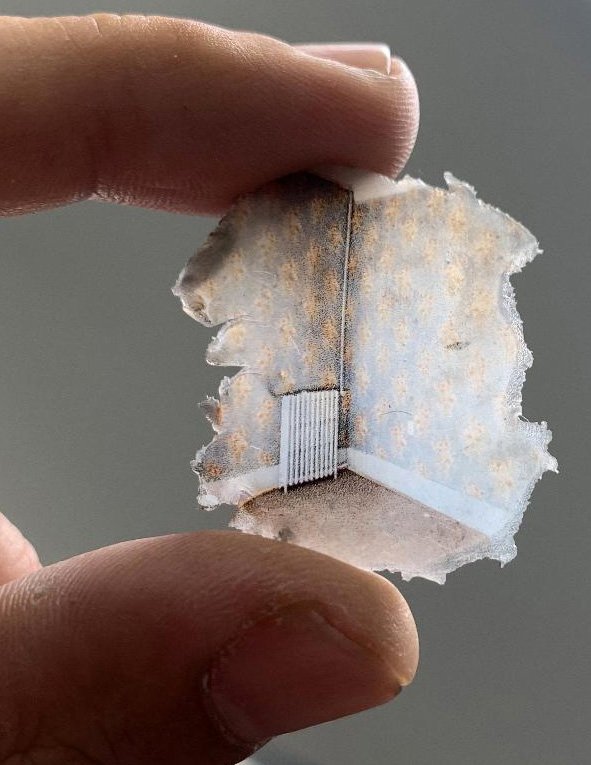

L’expérience photographique de Damien Caccia est minuscule, elle s’offre sur des points de colle de quelques dizaines de millimètres. Ces miniatures s’inscrivent parfaitement dans les deux degrés colorés de notre spectre rétinien. Les images perçues sont poétiques et triviales : ici un homme fait la sieste sur un canapé, là le désordre d’un atelier, ici un bord de fenêtre, là un vieux radiateur. Il ne s’agit pas de l’incompréhension d’une image perçue, de la complexité à retrouver les images manquantes, mais d’une bascule. Le fait que le spectre coloré de ces images ne soit pas à reconstruire, que ces scénographies ne soient pas particulièrement compliquées à interpréter vient se heurter avec le paradoxe de l’échelle. Tout ce que notre cerveau construit spontanément comme images manquantes n’appartient pas à l’échelle de cette expérience. La transparence de la colle sur laquelle est déposée l’image s’offre à nous comme une diapositive. Les déchirures formées autour de l’image par l’irrégularité de la goutte de colle ressemblent à celles d’une pellicule cinématographique altérée par le temps. L’obscurité réduit l’expérience de notre corps, de petites lumières révèlent les images. Notre cinéma intérieur est « percuté » par ces photographies, comme le train filmé par les frères Lumière a « percuté » en son temps les spectateurs : la poésie des images de Damien Caccia agit sur nous comme une sur-réalité.

* Lionel Naccache, Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience, Paris : Odile Jacob, coll. Sciences, 2021. La fréquence cérébrale des treize images seconde a été découverte en 2006 par le chercheur Toulousain Rufin VanRullen et le chercheur Germano-Américain Christof Koch. Naccache précise que les complexités du fonctionnement de notre cinéma intérieur excèdent de beaucoup celle simpliste de la comparaison avec les studios hollywoodiens.

Cette exposition s’inscrit dans le programme du :